Synthèse

Longtemps auréolée d’une image positive liée à des motivations humanitaires, l’adoption internationale est depuis quelques années objet de critiques et de suspicions résultant de la révélation de pratiques douteuses, voire illégales. Les interrogations et inquiétudes de personnes adoptées à l’étranger les ont conduites à s’organiser et à interpeller les pouvoirs publics, en demandant que la lumière soit faite sur ces pratiques et que les conséquences pour les personnes concernées soient prises en considération. Le présent rapport constitue une première étape dans la réponse aux attentes des personnes adoptées et de leurs familles. Il est fondé sur les travaux conjointement menés en 2023, à la demande de leurs ministres de tutelle respectifs1 , par l’inspection générale des affaires étrangères, l’inspection générale de la justice et l’inspection générale des affaires sociales. Les compétences et modalités d’intervention des inspections générales expliquent son approche de la question qui n’est ni celle d’historiens, ni celle de statisticiens, ni celle d’une mission d’enquête procédant à des auditions individuelles. Le format imparti exclut par ailleurs toute prétention à l’exhaustivité dans les investigations menées2 . Les observations et les recommandations qui suivent s’appuient sur un important travail d’exploitation documentaire et sur la rencontre d’un grand nombre d’acteurs, de responsables, de professionnels et de témoins, au niveau national, départemental, et à l’étranger. Au total 179 personnes ont été auditionnées entre décembre 2022 et juin 2023.

Il ressort de ces travaux que : L’essor de l’adoption internationale dans un contexte non ou peu régulé s’est accompagné d’importantes dérives. Le développement rapide de l’adoption internationale à partir des années 60 s’est appuyé sur la conviction d’offrir de meilleures conditions de vie à des enfants menacés dans leur pays de naissance par la pauvreté, la faim, les catastrophes naturelles ou la guerre. Se tourner vers l’étranger est assez vite apparu aussi comme un moyen d’accéder à la parentalité pour des couples ou des personnes dont le désir d’enfants se heurtait au petit nombre d’enfants adoptables dans le cadre national, et aux rigueurs d’une procédure lourde et sélective.

A contrario, le faible encadrement de l’adoption dans des pays en développement, souvent peu familiers de cette pratique étrangère à leur propre culture, permettait d’obtenir un enfant avec un minimum de formalités. Nombre d’adoptions sont intervenues par arrangement direct avec les parents biologiques ou les responsables d’orphelinat validé par le juge local, avant d’être transcrit en droit français. On estime que plus de 120 000 Français ont été adoptés à l’étranger. L’absence ou la faiblesse du contrôle exercé par les autorités publiques, conjuguées à la forte demande émanant des pays occidentaux, ont mis sous pression des environnements locaux fragiles, marqués par la pauvreté et non exempts de corruption. L’adoption est devenue un marché potentiellement très lucratif, suscitant l’émergence de nombreux intermédiaires. Le versement d’importantes sommes d’argent pour faciliter les opérations, ou le recueil d’un consentement parental en réalité très peu éclairé, semblent avoir été des pratiques courantes. L’adoption a aussi donné lieu à de véritables trafics fondés sur la falsification de pièces pour rendre un enfant adoptable, la « production » d’enfants pour adoption3 , le vol d’enfants à la maternité… Ces pratiques qualifiables d’illicites4 puisque toutes n’étaient pas illégales au regard des lois alors en vigueur, ont été rapportées dès les années 80 par les postes diplomatiques français. L’exploitation des archives diplomatiques5 montre qu’ambassadeurs et consuls ont alerté les autorités sur les dérives dont ils étaient témoins. Ces mises en garde n’ont pas nécessairement été suivies d’effets visibles même si elles ont sans doute contribué, à terme, à une prise de conscience de la nécessité de mieux réguler le phénomène.

L’encadrement progressif de l’adoption internationale, porté par une vision plus critique, a été suivi d’un mouvement de reflux important. Le développement des adoptions entre pays a, dès les années 60, mobilisé les instances internationales, soucieuses de réguler le phénomène pour faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant. En 1989, la convention relative aux droits de l’enfant6 en fait le critère central en matière d’adoption, considérée comme une mesure subsidiaire de protection de l’enfant, et pose les principes de consentement en connaissance de cause des parents biologiques ainsi que d’absence de bénéfice financier inconvenant pour les acteurs concernés.

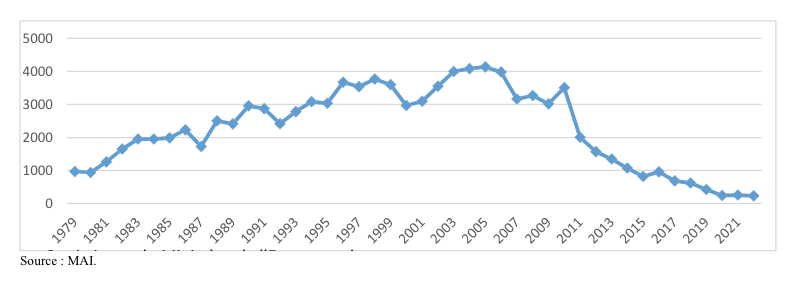

La convention sur l’adoption internationale signée à La Haye en 19937 et ratifiée par la France en 1998 reprend ces principes en prévoyant des garanties matérielles et procédurales, et en définissant les responsabilités respectives des États d’origine et des États d’accueil des enfants. En même temps que se construit le cadre juridique, le regard porté par l’opinion publique sur l’adoption internationale se transforme. A partir des années 2000, les témoignages de jeunes adultes adoptés commencent à semer le doute sur les circonstances de certaines adoptions à l’étranger. Les professionnels de l’enfance soulignent les difficultés d’adaptation à une culture étrangère. Le principe de subsidiarité défendu par les organisations et les textes internationaux gagne du terrain dans le corps social : l’adoption internationale n’apporte pas nécessairement de meilleures chances à l’enfant, elle peut en revanche constituer une solution lorsque le maintien de l’enfant dans sa famille, sa communauté ou son pays d’origine n’est pas possible. Ces évolutions se traduisent au plan mondial, à partir de 2005, par une chute très marquée des adoptions internationales qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. On observe pour la France une évolution similaire : avec 232 enfants venus de l’étranger en 2022, contre 4079 en 2004, le volume de l’adoption internationale en France est près de vingt fois inférieur à son niveau d’il y a une vingtaine d’années.

La procédure d’adoption internationale est aujourd’hui organisée du côté français de façon à minimiser les risques. Depuis une cinquantaine d’années et singulièrement depuis la fin des années 80, la France s’est dotée d’un dispositif de contrôle de la procédure d’adoption internationale qu’elle n’a cessé de consolider8 . Ce cadre vient encore d’être renforcé par la loi du 21 février 2022 avec, notamment, l’interdiction des démarches individuelles d’adoption et l’instauration d’un contrôle plus rigoureux des organismes intermédiaires. L’impression générale qui se dégage de l’analyse faite par la mission est que le dispositif français de l’adoption internationale est désormais solide et bien tenu. Le volume beaucoup plus faible des dossiers à traiter permet par ailleurs un exercice rigoureux et rapproché du contrôle. La mission a cependant relevé quelques points faibles inhérents à la répartition des contentieux entre les juridictions administratives et judiciaires et à l’éparpillement des procédures au sein de ces dernières.

Aujourd’hui comme hier, une zone de risque demeure, qui se situe en amont de la procédure d’adoption proprement dite et concerne les circonstances et modalités selon lesquelles l’enfant va être déclaré adoptable et proposé à l’adoption. Cette phase essentielle se déroule dans le pays de naissance de l’enfant et sous sa responsabilité exclusive, en application des conventions internationales. Il est donc nécessaire d’exercer une vigilance renforcée par le réexamen régulier et systématique de la situation dans chacun des pays avec lesquels la France continue de coopérer dans le domaine de l’adoption internationale. Désormais étroitement contrôlé, le risque de pratiques illicites tend à se déplacer en périphérie de l’adoption proprement dite. En effet, les candidats à l’adoption peuvent être tentés de rechercher de nouvelles voies pour faire venir un enfant de l’étranger9 . Par ailleurs, le risque de dérives se développe également en aval de l’adoption internationale, au niveau de la recherche des origines.

La demande d’accès à leurs origines par les personnes adoptées doit recevoir une réponse organisée pour éviter le développement de nouvelles pratiques illicites. La recherche des origines constitue le défi majeur des années à venir en matière d’adoption internationale et de lutte contre les pratiques illicites. En effet, l’arrivée à l’âge adulte des générations nombreuses adoptées à l’étranger au début des années 2000 se traduit par un développement de la demande et des démarches dans ce domaine. Ce mouvement est renforcé par la crainte de nombre des personnes concernées d’avoir été l’objet, au stade de leur adoption, de dérives aujourd’hui largement connues et médiatisées. Force est de constater l’absence de dispositif organisé du côté français pour répondre à ces demandes qui se heurtent à l’éparpillement des procédures et à la multiplicité des institutions et sont renvoyées de l’une à l’autre pour des résultats trop souvent décevants. Cette carence conduit au développement d’un nouveau marché de la recherche des origines où, en l’absence de régulation, prospèrent des intermédiaires parfois douteux. Pour éviter que les personnes adoptées ne soient à nouveau confrontées, à l’âge adulte, à des pratiques illicites, il importe que les pouvoirs publics mettent en place un cadre organisé et sécurisé pour la recherche des origines. La mission formule des propositions pour la mise en place d’un dispositif dont le point d’entrée pourrait être le conseil national pour l’accès aux origines personnelles.

Les carences collectives dans la protection des enfants doivent être reconnues et leurs conséquences assumées pour les personnes concernées par des adoptions illicites. L’existence de pratiques illicites, de nature systémique, qui ont affecté l’adoption internationale dans de nombreux pays et pendant une longue période est aujourd’hui un fait avéré. De même, il est aujourd’hui établi qu’en France comme dans d’autres pays d’accueil, les autorités publiques avaient été précocement alertées et ont tardé à prendre les mesures qui s’imposaient. A l’instar d’autres pays européens, il importe que les pouvoirs publics reconnaissent, officiellement et sans détours, qu’il y a eu carence collective dans la protection due aux enfants et que ces manquements ont pu avoir pour eux des conséquences dommageables jusque dans leur vie d’adulte. Ces conséquences sont au demeurant mal connues et il apparait nécessaire de développer des travaux de recherche en la matière, pour être en mesure d’accompagner au mieux les personnes et concevoir des réponses adaptées à leurs besoins. Une partie limitée des faits concernés peut donner lieu à des poursuites judiciaires susceptibles de déboucher sur des réparations légales. Mais les adoptions illicites résultent souvent d’un enchainement de défaillances et de manquements, plus ou moins graves, tant dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil, qui rend difficile la détermination des responsabilités. Par ailleurs les pratiques aujourd’hui incriminées n’étaient pas nécessairement illégales à l’époque et dans les pays où elles se sont produites. C’est pourquoi un autre type de réponse doit être envisagé qui pourrait s’inspirer des principes de la justice transitionnelle. La mission préconise la création d’une commission indépendante pour mettre en œuvre ce type de dynamique de vérité et de réparation, comme cela a pu être fait dans d’autres contextes notamment pour le traitement des abus sexuels dans l’Église. Une telle instance aurait pour mission d’accueillir et écouter les personnes dont l’adoption à l’étranger a été affectée par des pratiques illicites, et de leur proposer un accompagnement adapté. Elle serait également chargée, à partir des témoignages recueillis, de contribuer au développement de la connaissance et de l’information dans ce domaine.

Sur le traitement du passé Recommandation n° 23 : reconnaitre officiellement l’existence des pratiques illicites ayant pu accompagner des adoptions internationales, les manquements qui les ont permises et les conséquences qu’elles ont eues pour les personnes adoptées. Recommandation n° 24 : engager un projet de loi visant à prévoir la suspension de la prescription des crimes et des délits constitutifs de pratiques illégales d’une adoption internationale jusqu’à la majorité de l’enfant adopté. Sur l’accompagnement des personnes Recommandation n° 8 : engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles les dispositions du code civil sur le recours aux empreintes génétiques pourraient être élargies pour établir le lien de filiation dans le cadre d’une recherche des origines par des personnes adoptées. Recommandation n° 9 : adapter les modalités d’intervention et les moyens du conseil national pour l’accès aux origines personnelles pour lui permettre d’accueillir toutes les demandes d’accès aux origines personnelles et de devenir le centre de référence en la matière. Recommandation n° 11 : lancer un appel à candidature pour l’accompagnement des personnes en recherche de leurs origines afin de disposer, pour chaque pays d’origine, d’un interlocuteur reconnu. Recommandation n° 26 : créer une commission indépendante ayant pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes qui ont découvert des pratiques illicites dans le cadre de leur adoption internationale. Recommandation n° 27 : confier à la personnalité pressentie pour présider la commission une mission préalable de préfiguration. Sur la coopération avec les pays d’origine Recommandation n° 1 : n’habiliter qu’un seul organisme autorisé pour l’adoption par État d’origine pour y travailler aux côtés de l’agence française pour l’adoption. Recommandation n° 2 : faire réaliser un audit approfondi de la situation de chacun des pays dans lesquels la France procède à des adoptions, faisant l’objet d’une actualisation régulière comme condition de la poursuite des adoptions. Recommandation n° 3 : ne pas habiliter d’organisme pour l’adoption ni autoriser l’agence française de l’adoption à s’implanter dans des États non parties à la convention de La Haye, à moins qu’une convention bilatérale comportant des garanties au moins équivalentes n’ait été signée. Recommandation n° 18 : inscrire la préservation des archives comme axe structurant de la coopération avec les pays d’origine.

Recommandation n° 19 : négocier des conventions d’entraide administrative portant sur la recherche des origines avec les États où de nombreux Français ont été adoptés, lorsque ceux-ci n’ont pas encore mis en place de dispositif pour la recherche des origines. Recommandation n° 20 : dans le cadre du réexamen recommandé de la situation des États d’origine, conditionner la poursuite des adoptions à la mise en place d’un dispositif pour la recherche des origines. Recommandation n° 21 : faire de la recherche des origines un axe privilégié de coopération avec les États concernés. Sur le renforcement des compétences Recommandation n° 4 : envisager l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier les articles L.211-13 et D.211-10-1 du code de l’organisation judiciaire afin de désigner le tribunal judiciaire de Nantes comme juridiction nationale spécialisée en matière d’exequatur des jugements d’adoption internationale. Recommandation n° 6 : développer des formations spécifiques pour les magistrats en charge des procédures relatives aux adoptions internationales. Recommandation n° 13 : élaborer un référentiel pour l’accompagnement des personnes adoptées dans leur recherche des origines. Recommandation n° 14 : proposer des journées de formation à l’accompagnement de la recherche des origines destinées en priorité aux bénévoles des collectifs de personnes adoptées ou de parents adoptifs et aux organismes autorisés pour l’adoption. Sur le développement de la coordination entre les acteurs Recommandation n° 5 : prescrire que chaque dossier de demande en exequatur d’un jugement d’adoption internationale comporte les avis de la mission de l’adoption internationale et du parquet civil du tribunal judiciaire de Nantes. Recommandation n° 7 : organiser des rencontres annuelles entre la mission de l’adoption internationale et les magistrats en charge du contentieux des adoptions internationales et mettre en place une banque de données partagée. Recommandation n° 12 : créer un portail public de la recherche des origines où les personnes adoptées pourront trouver informations, conseils et orientation vers des interlocuteurs fiables et reconnus. Recommandation n° 22 : favoriser le rapprochement avec les autres pays d’accueil pour mutualiser les informations, les modalités de recherche et développer des initiatives communes vis-à-vis des États d’origine.

Sur la conservation des informations Recommandation n° 15 : pour toutes les nouvelles adoptions à l’étranger, prévoir l’envoi systématique par l’agence française de l’adoption ou l’organisme autorisé pour l’adoption d’un exemplaire complet du dossier aux archives nationales une fois l’adoption finalisée. Recommandation n° 16 : élaborer avec les associations de personnes adoptées et les organismes intervenant dans l’adoption un référentiel de ce que devrait au minimum contenir un dossier d’adoption internationale. Recommandation n° 17 : organiser le versement aux archives nationales de tous les dossiers d’adoption internationale. Sur l’amélioration de la connaissance Recommandation n° 10 : recueillir et publier chaque année des statistiques sur les demandes d’accès aux origines, globalement et par type de public, ainsi que sur les suites données et les résultats des recherches engagées. Recommandation n° 25 : soutenir une recherche sur les conséquences pour les personnes adoptées à l’étranger ou leurs familles, de la découverte de pratiques illicites dans le cadre de la procédure d’adoption. Recommandation n° 28 : confier à la commission indépendante un rôle d’identification et de proposition de recherches complémentaires en matière de pratiques illicites dans l’adoption internationale en France.

3. ORGANISER LA RECHERCHE DES ORIGINES La question de la recherche des origines a souvent été évoquée par les interlocuteurs de la mission, notamment par les personnes adoptées et leurs organisations. Plusieurs d’entre elles ont explicitement formulé des demandes aux pouvoirs publics en la matière. Cette problématique entretient avec celle des pratiques illicites en matière d’adoption des relations étroites et à double sens. En effet, c’est souvent en partant à la recherche de leurs origines que des personnes adoptées ont découvert les circonstances douteuses dans lesquelles s’était déroulée leur adoption et ont, pour certaines d’entre elles, lancé l’alerte sur l’existence de pratiques illicites. Mais d’autre part, la révélation et la médiatisation de ces pratiques ont pu, à leur tour, nourrir des interrogations chez d’autres personnes adoptées, confrontées à la crainte d’en avoir été victimes, les conduisant à engager des recherches pour mettre fin à l’incertitude.

3.1 Un droit en voie de reconnaissance 3.1.1 L’émergence d’un droit à l’accès aux origines L’adoption plénière attribue légalement à l’enfant de nouveaux parents. En effaçant sa filiation originelle, elle modifie son état civil. Dans le cas de l’adoption internationale, elle modifie également sa citoyenneté. Il y a donc, en quelque sorte, une proposition identitaire que l’adopté va par la suite interpréter et intégrer à sa manière, selon son propre vécu et sa réalité subjective : âge d’adoption, histoire antérieure, caractéristiques ethniques et ressemblance avec les parents, qualité des liens affectifs et sociaux noués avec son nouvel environnement… La quête des origines n’est donc pas systématique, elle peut intervenir à des moments divers et prendre des formes variées, qui sont propres à chacun. Selon les professionnels rencontrés par la mission, certaines étapes de la vie sont plus propices au questionnement et à la recherche des origines. L’adolescence peut l’être, notamment lorsque des relations conflictuelles avec les parents adoptifs conduisent, par comparaison, à idéaliser les parents d’origine. Mais c’est surtout à l’âge adulte, en particulier lorsque la personne adoptée se projette dans une perspective de transmission en abordant à son tour la parentalité, que le désir d’en savoir plus sur ses origines peut conduire à entreprendre des démarches en ce sens. Dans tous les cas, le droit à l’identité est de plus en plus reconnu au niveau national et international comme un droit fondamental de la personne humaine. Cette reconnaissance découle essentiellement d’une construction jurisprudentielle, en l’absence de texte consacrant expressément le droit de la personne d’accéder à ses origines.

Le droit à l’identité dans les textes internationaux À partir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale pour toute personne, la Cour européenne des droits de l’homme a progressivement dégagé un droit d’accès aux origines, considérant que cet article contenait le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain (Gaskin c/Royaume-Uni, 1989). Dans une affaire opposant les services sociaux français à une personne adoptée recherchant l’identité de sa mère biologique, la Cour a considéré que la naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, garantie par l’article 8 de la convention. Odièvre c/France ,2003). La Cour a également précisé par la suite que l’intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance [biologique] ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire (Jäggi c/Suisse, 2006). De son côté l’article 7 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, stipule que l’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

La déclinaison de ce droit à l’identité en un droit à connaître ses origines implique un certain nombre d’obligations pour les États et les acteurs de l’adoption. Ainsi, dans sa recommandation du 26 janvier 2000 pour un respect des droits de l’enfant, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe invitait les États à assurer le droit de l’enfant adopté de connaître ses origines au plus tard à sa majorité et à éliminer de leur législation nationale toute disposition contraire293. C’est la prise en compte de ce droit qui a conduit la France, à travers la loi du 22 janvier 2002294 à se doter d’un dispositif visant à essayer de trouver un équilibre entre deux droits antinomiques : le droit de la personne adoptée, d’une part, qui désire connaître ses origines et celui de sa mère biologique, d’autre part, qui a souhaité préserver son anonymat en accouchant dans le secret et qui a le droit au respect de sa vie privée. Ce dispositif permet, à travers l’intervention du conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), de rechercher la mère de naissance pour lui demander si elle accepte de lever le secret en réponse à la demande de son enfant.

En dehors de ce cas particulier de l’accouchement sous X, il n’y a pas, en droit français, de secret sur les origines de l’enfant adopté295. Même si l’adoption plénière entraîne une rupture complète du lien de filiation antérieur et l’établissement d’un nouvel acte de naissance, l’occultation de l’histoire antérieure n’est pas totale. Depuis 1966, l’acte de naissance de l’enfant adopté en la forme plénière se présente formellement comme une transcription du jugement d’adoption296

3.1.2 Un droit sans dispositif dédié L’élimination des obstacles dans la loi est loin de garantir l’effectivité du droit à la connaissance de ses origines pour les personnes adoptées. C’est dans cette perspective que la CLH prévoit un certain nombre de dispositions opérationnelles s’imposant aux États parties. Ainsi, aux termes de son article 30 : 1. Les autorités compétentes d'un État contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. 2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État. La recherche des origines est considérée aujourd’hui comme le grand défi à relever pour les autorités centrales et tous les acteurs de l’adoption297. Celui-ci a été rappelé en juillet 2022 par la commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la CLH dans sa recommandation n° 31 qui souligne l’importance de fournir aux adoptés et à leurs familles, y compris le cas échéant à leurs familles d’origine, des services post-adoption spécialisés et des conseils appropriés dans la recherche des origines

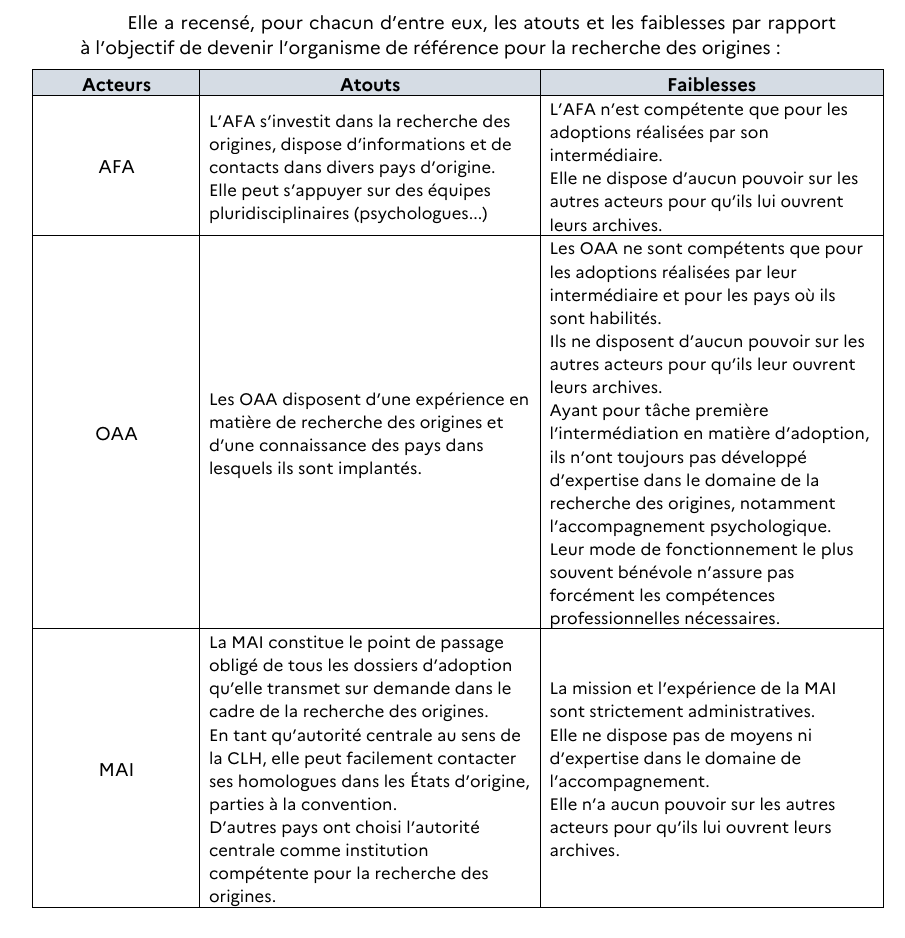

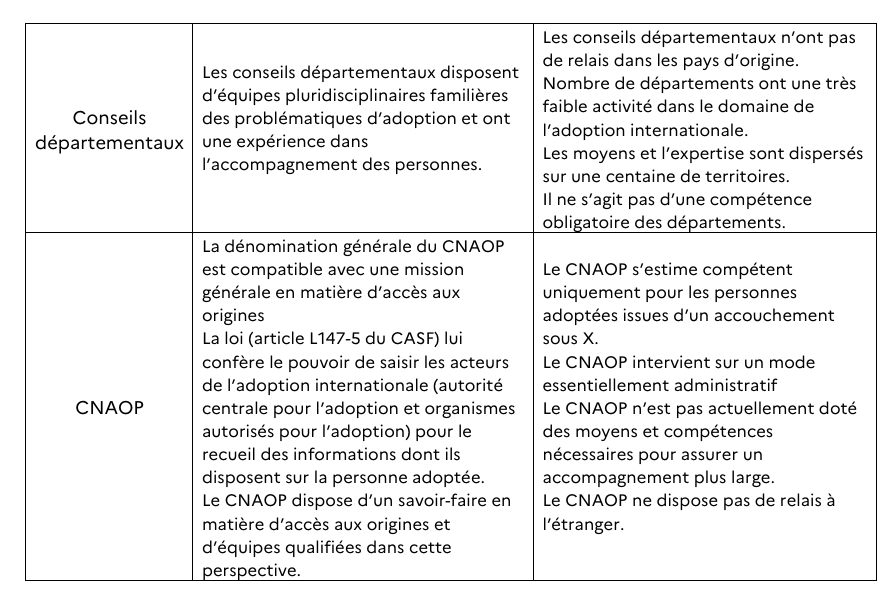

L’absence de dispositif organisé du côté français De ce point de vue force est de constater les failles du dispositif français, lequel se caractérise par son éparpillement, sans que le contenu des services à fournir pour assurer le droit des personnes adoptées d’accéder à leurs origines ne soit défini, ni qu’aucune institution n’en soit formellement chargée. Il manque clairement une politique publique en la matière. La mission a examiné l’ensemble des institutions auxquelles la personne adoptée non spécialiste du paysage administratif peut légitimement être tentée de s’adresser :

Introduction

Par lettre de mission conjointe du 7 novembre 2022, la ministre de l’Europe

et des affaires étrangères, le garde des Sceaux, ministre de la justice et la secrétaire

d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance et des familles ont confié

à l’Inspection générale des affaires étrangères, à l’Inspection générale de la justice

et à l’Inspection générale des affaires sociales une mission commune relative

aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France10.

Il était demandé à la mission :

- de rechercher si des illégalités ont pu être commises, tant dans les pays

d'origine des enfants adoptés qu'en France aux différents stades

de la procédure d’adoption ;

- de décrire les différentes pratiques irrégulières ou illicites, en distinguant

ce qui relèverait de pratiques moralement condamnables des violations

caractérisées de la loi et la commission d’infractions pénales ;

- d’étudier la manière dont ont été traités les éventuels dysfonctionnements

identifiés par le passé en tenant compte du cadre légal qui était en vigueur

aux périodes concernées ;

- de proposer si nécessaire des mécanismes de réparation ;

- d’examiner l'efficience des différents mécanismes mis en place au regard

de ce qui a pu être fait par certains pays voisins et dans un ou plusieurs pays

d'origine ;

- d’évaluer la pertinence du dispositif français d'accompagnement

à la recherche des origines des adoptés ;

- de formuler toutes recommandations utiles en vue d'améliorer le dispositif

et la coordination entre les différents acteurs en charge du contrôle

des procédures d’adoption internationale.

La présente mission a donc pour objet d’identifier les pratiques illicites qui ont

pu avoir lieu par le passé pour éviter qu’elles ne se reproduisent, d’examiner

la pertinence et la fiabilité du dispositif actuel et d’apporter une réponse

aux demandes des personnes adoptées et de la société civile.

Dans ces perspectives, la mission a engagé ses travaux sur trois axes d’analyse :

- Dans un premier temps, elle s’est appuyée sur les recherches historiques

déjà menées sur les pratiques encadrant l’adoption internationale afin

de déterminer dans quelles mesures celles-ci pouvaient effectivement

être qualifiées d’illicites en ce qu’elles avaient été contraires à la morale

ou aux lois alors en vigueur.

Elle a ensuite analysé les différentes étapes du processus d’adoption

internationale en France et le rôle de chacun des acteurs, afin de déterminer

à quel niveau certaines failles pouvaient être décelées ou possibles et quelles

améliorations pouvaient ainsi être apportées afin de prévenir toute adoption

illicite à l’avenir.

- Elle a enfin mené une réflexion sur la réparation des éventuels préjudices

subis en conséquence de ces pratiques illicites et sur les moyens à mettre

en œuvre pour répondre au besoin de vérité exprimé par les personnes

adoptées ou leur famille.

Après avoir recueilli et analysé une base documentaire très fournie et rencontré

les directeurs ou conseillers des cabinets ministériels mandants, la mission a mené

de nombreux entretiens en France avec les acteurs de l’adoption internationale :

directeurs d’administrations centrales concernées par la thématique dans chacun

des ministères, responsables de services déconcentrés et de services départementaux,

opérateurs de l’adoption et organismes référents, représentants des associations

et collectifs de personnes adoptées et/ou de parents adoptifs, personnes individuelles

ayant adopté un enfant à l’étranger. Elle s’est également entretenue avec des

historiens-chercheurs, des juristes, des médecins, des psychologues et des archivistes

afin de mieux cerner le contexte et les enjeux inhérents à l’adoption internationale.

À l’étranger la mission a rencontré des représentants d’autres pays d’accueil

d’enfants adoptés afin de comparer les visions, pratiques, et projets de réforme.

Elle a notamment échangé avec les autorités centrales pour l’adoption aux Pays-Bas,

en Belgique (communauté flamande) et en Suisse ainsi qu’avec divers représentants

diplomatiques dans les pays d’origine visités. Elle s’est entretenue avec les

responsables du Bureau permanent de la conférence de la Haye ainsi qu’avec

le Service Social International (SSI) France11.

Afin d’objectiver les informations sur les actions et pratiques développées

dans les pays d’origine, la mission a choisi de se rendre dans quatre d’entre eux,

répartis sur quatre continents et identifiés comme ayant eu une politique volontariste

d’encadrement des procédures au fil du temps. Elle s’est ainsi déplacée en Roumanie12,

au Togo13, en Colombie14 et au Sri Lanka15 afin d’y observer les étapes des processus

d’adoption et d’échanger avec les principaux acteurs concernés.

Au total, la mission a ainsi rencontré 174 interlocuteurs français et étrangers,

décideurs, intermédiaires, professionnels, accompagnants ou usagers16.

Pour compléter ses investigations en France, la mission a exploité

un questionnaire adressé à l’ensemble des cours d’appel (CA) et aux tribunaux

judiciaires (TJ) spécialement désignés en matière d’adoption17 ainsi qu’un

questionnaire renseigné par les services d’adoption des départements pour lequel elle

a travaillé en étroite coopération avec l’assemblée des départements de France18.

L’adoption est l’institution juridique qui crée un lien de filiation entre, d’une part,

un individu ou un couple adoptant et, d’autre part, une personne adoptée.

De nos jours, sur près de 200 États reconnus par l’Organisation des Nations unies

(ONU), 170 autorisent l’adoption aussi bien internationale que nationale, sous

des conditions variables d’un pays à un autre. Au contraire, 30 États interdisent

l’adoption internationale, dont une vingtaine de pays de droit islamique19.

Le nombre d’adoptions internationales de mineurs dans le monde est passé

d’environ 2500 par an pendant les années 1950 et 1960 à plus de 40 000 par an

au milieu des années 2000. Dans ce contexte d’essor, l’adoption internationale

a été peu à peu encadrée juridiquement par de nombreux pays, afin de lutter contre

les trafics et plus généralement de promouvoir l’intérêt des enfants.

La question de la régularité des procédures en matière d’adoption internationale

est entrée dans le débat public, en France comme à l’étranger, depuis plusieurs

décennies. Elle s’est centrée autour de la notion de pratiques qualifiées d’illicites

dans la mesure où toutes les irrégularités constatées n’étaient pas forcément illégales

au regard des législations en vigueur au moment de leur commission.

En effet, des pratiques illicites ont été dénoncées par des personnes adoptées

qui s’étaient penchées sur les circonstances de leur adoption et avaient constaté,

à cette occasion, des irrégularités ou des actes illégaux, voire criminels.

En France, des archives diplomatiques ou des archives des associations20

ont effectivement montré que ces pratiques avaient touché des pays pendant

de longues périodes et que les faits avaient été signalés parfois au plus haut niveau,

souvent de manière isolée, sans qu’aucune mesure politique d’envergure ne soit mise

en œuvre pour y mettre fin.

La dénonciation de pratiques illicites ayant entaché des adoptions

internationales crée des interrogations parmi les personnes nées à l'étranger

pour lesquelles la démarche d'accès aux origines peut être un moyen de s'assurer

que leur adoption a eu lieu de manière transparente et dans le respect des droits.

Certains pays ont déjà entamé un travail d’enquête ambitieux21 suivi de mesures

concrètes22, d’autres n’étant pas encore parvenus au terme de leur projet23.

En France, l’association Reconnaissance des adoptions illégales en France, créée

début 2021, a mis en ligne une pétition pour réclamer la mise en place

d’une commission d’enquête sur les adoptions illégales à l’international depuis 1970

en France24. Deux associations, la Voix des adoptés et Enfance et familles d’adoption,

ont adressé, le 23 juin 2021, un courrier aux trois ministres concernés demandant

la création d’une commission d’enquête indépendante sur les adoptions

internationales illégales.

La mission confiée aux trois inspections générales désignées est donc

particulièrement attendue tant par les personnes adoptées que par leurs parents

adoptifs et les intermédiaires intervenus qui souhaitent que la lumière soit faite

sur ce sujet jetant la suspicion sur tous, et même sur l’adoption internationale en tant

que telle. Les personnes concernées réclament donc que l’État soit aujourd’hui

en mesure de répondre aux demandes individuelles, notamment d’accès aux archives

personnelles.

Un enjeu fort s’attache à la définition d’un cadre strict, clair et assaini

pour l’avenir, en poursuivant les efforts déjà engagés depuis l’adhésion de la France

à la convention de la Haye (CLH)25, et marqués par une étape décisive avec la loi

du 21 février 202226.

L’évocation des adoptions internationales anciennes oblige à se resituer dans

le contexte de l’époque où elles ont eu lieu. Ce qui était légalement et moralement

accepté à une époque donnée ne l’est plus forcément aujourd’hui.

Après un rappel historique sur l’évolution de l’adoption internationale

et sur l’encadrement progressif que les pays ont dû mettre en place, confrontés

à la dénonciation de pratiques illicites à travers le monde (partie 1), la mission s’est

attachée à analyser l’évolution du cadre législatif français et à vérifier la pertinence

et l’efficience des procédures mises en place aux différents stades du processus

(partie 2). Considérant que l’accompagnement des personnes et des familles

en recherche de de vérité sur les origines constitue une priorité urgente, la mission

s’est attachée à l’organisation d’un processus fiable en la matière (partie 3) avant

d’examiner les modalités envisageables pour répondre au besoin de reconnaissance

et de réparation des personnes et des familles affectées par les conséquences

d’adoptions illicites (partie 4).

1. UN ESSOR CONCOMITANT DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

ET DES PRATIQUES ILLICITES

Au fil des ans, l'adoption internationale a beaucoup changé. Les motifs

d'adoption des enfants, le profil de ceux-ci, leur origine géographique et les modèles

ont évolué. Si le nombre des adoptions internationales a crû de manière continue

pendant de nombreuses années, la prise de conscience de possibles dérives a conduit

les États à encadrer les pratiques. L’effet à terme de ces mesures s’est traduit par une

baisse significative du nombre d’adoptions à l’étranger dans l’ensemble des pays

développés.

1.1 Une dynamique portée par des motivations variées

1.1.1 Un phénomène important actuellement sur le déclin

L’approche historique27 de l’évolution de l’adoption internationale permet

de distinguer trois périodes au cours desquelles le recours à cette procédure, d’abord

timide jusqu’aux années 197028, devient ensuite un véritable phénomène de société,

que les États entreprennent de réguler29 à partir des années 1990.

L’adoption internationale se développe rapidement30 dans les années 1960-1970,

au moment où les pays développés prennent conscience de la pauvreté de ce qui est

alors appelé « le tiers monde »31.

Au cours de cette période, des associations sont créées avec pour objectif

prioritaire de sauver des enfants victimes de la pauvreté et menacés de mort en raison

des guerres, de la famine ou des maladies32. Ces organismes n’ont pas pour principal

objet de confier des enfants à des parents, mais sont des mouvements humanitaires

jouissant d’opinions favorables et désireux d’apporter des solutions immédiates

au bénéfice des enfants33.

Le nombre de pays s’ouvrant à l’adoption augmente alors sensiblement34 et s’accompagne d’un accroissement progressif mais constant de la demande. Les études historiques permettent d’établir que la première vague de pays d’origine concerne l’Inde, le Laos, la Corée du Sud, le Vietnam et le Liban. La deuxième vague, qui s’étend de la fin des années 1960-1970 aux années 2000, est composée d’enfants latino-américains35 tandis qu’une troisième vague est identifiable36 dans les années 1980-199037 avec un flux d’enfants venant de l’Europe de l’Est38 et de l’ex-Union soviétique39. La réouverture de la Chine à l’adoption par des occidentaux dans les années 1990-2000 génère une quatrième vague40 avant qu’une cinquième vague ne soit constituée par un flux d’enfants venant de l’Afrique subsaharienne41 à partir des années 2000. L’adoption internationale devient alors un véritable phénomène de société, les pays d’accueil étant en grande majorité d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest. Proportionnellement au nombre d’habitants, c’est alors en Norvège que l’on adopte le plus à l’international, suivie de l’Espagne, de la Suède, des États-Unis et de la France42. Au cours de ces années 2000, les principaux pays d’origine43 sont44 la Chine, la Russie, le Guatemala, la Corée du Sud, l’Ukraine et la Colombie45. La Bulgarie est le pays de départ qui envoie le plus d’enfants à l’étranger proportionnellement à sa population, suivi de la Biélorussie, du Guatemala et de la Russie46.

Ainsi, les enfants étrangers adoptés sont originaires en proportions comparables

de quatre continents47 et en 2004, Haïti, la Chine et la Russie sont les pays de naissance

de plus du tiers des enfants adoptés. Malgré de grandes disparités en fonction

des pays, il y a autant de garçons que de filles parmi les enfants adoptés et leur âge

à l’adoption est relativement précoce48.

L’adoption internationale atteint son apogée au cours de l’année 2005, où l’ONU

évalue à 40 000 le nombre d’enfants adoptés au niveau mondial49.

Mais, tandis que certains pays s’ouvrent à l’adoption, d’autres se ferment

peu à peu, au gré des évolutions politiques. Par ailleurs, le nombre des enfants

proposés à l’adoption internationale diminue avec le contrôle des naissances

et avec le développement de l’adoption nationale encouragée dans les pays d’origine.

Le respect et le contrôle des procédures deviennent d’une ampleur et d’une

complexité considérables pour les administrations locales qui n’ont pas toujours

les moyens matériels et humains suffisants pour faire face à cette explosion.

Face aux difficultés grandissantes et aux évolutions socio-économiques50,

les États s’organisent, adhèrent aux conventions internationales51 et légifèrent,

encadrant ainsi davantage les conditions de l’adoption.

Ce phénomène mondial, structurel et irréversible entraine un déclin important

du recours à l’adoption internationale.

La mission souligne que l’absence de statistiques fiables, tant en France

que dans les autres pays d’accueil ou dans les pays d’origine, ne permet pas

d’appréhender l’ampleur exacte de l’adoption internationale en remontant jusqu’aux

décennies 1950 et 1960. Néanmoins, en recoupant plusieurs travaux, menés

notamment par des géographes et des démographes, les historiens estiment, avec

toutes les précautions nécessaires, le nombre d’adoptions entre pays, depuis 1945,

à environ un million52 à l’échelle mondiale.

L’adoption en France s’est ouverte à l’international à partir des années 1950,

et s’est développée jusqu’en 2005 où elle a atteint son point culminant avec plus de

4000 enfants adoptés à l’étranger.

En France, les statistiques des visas, établies depuis 1979, permettent

de confirmer le développement du phénomène53 d’autant plus que ces chiffres

n’englobent pas toutes les adoptions d’enfants étrangers.

Les historiens estiment à au moins 120 00054 le nombre d’enfants étrangers venus

en France pour y être adoptés. Cette estimation tient compte des enfants arrivés

avant 1979, de ceux qui ne figurent pas dans les statistiques55 mais dont on peut

retracer les parcours et des adoptions réalisées par des ressortissants dispensés

de visa.

L’examen du nombre d’adoptions internationales réalisées en France montre

l’essor du recours à cette procédure jusqu’en 2005, date à partir de laquelle

elle entame un déclin continu56. 4 079 adoptions d’enfants étrangers sont recensées

en 2004, contre seulement 252 en 2021 et 232 en 202257. Au total 45 746 enfants

nés à l’étranger ont été adoptés en France, au cours des 20 dernières années58.

Le Vietnam y apparaît comme le principal pays d’origine des enfants adoptés,

suivi de la Colombie59, de la Corée du Sud, d’Haïti et du Brésil60.

La gestation pour autrui

Interdite en France282, comme en Allemagne ou en Italie, la gestation pour autrui

(GPA) est expressément autorisée dans certains pays283 ou ne fait pas l’objet

d’interdiction formelle dans d’autres284 . Dans ces divers pays, la pratique n’est pas

nécessairement ouverte aux étrangers.

Toutefois, la possibilité de recourir à la GPA à l’étranger a provoqué des conflits

de droit lorsque des parents ont souhaité transcrire l’acte de naissance d’un enfant

né dans un tel cadre.

À la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de juin 2014285

rendu au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant286, les enfants nés à l'étranger

de parents intentionnels français peuvent obtenir la nationalité française. Le père peut

par ailleurs obtenir la reconnaissance du lien de filiation en tant que père biologique

de l'enfant, tandis que son conjoint ou sa conjointe peut devenir parent par adoption

simple287.

La Cour de cassation avait quant à elle modifié son interprétation288 sur la force

probante des actes de l’état civil étrangers en jugeant que l’appréciation

de la conformité à la « réalité » d’un acte de l’état civil étranger s’appréciait au regard

des critères de la loi étrangère et non de ceux de la loi française et avait, par suite,

ordonné la transcription totale des actes de l’état civil étrangers établis à la suite

d’une GPA dès lors qu’ils avaient été établis conformément à la législation étrangère

applicable289.

La loi du 2 août 2021290 a mis fin à cette situation de conflit, en venant préciser

que la réalité devait être appréciée au regard de la loi française

L’éparpillement du contentieux relatif à l’adoption internationale

La DACS souligne que les règles de compétence262, de même que les spécificités

du contrôle de la régularité internationale263, ne sont pas toujours bien maîtrisées

par les magistrats judiciaires.

Les juridictions nationales admettent ne pas solliciter l’avis préalable du parquet

du TJ de Nantes, notamment pour vérifier si un refus d’opposabilité avait

été préalablement signifié aux demandeurs en exequatur264.

Ces lacunes pourraient certes être comblées par un renforcement

de la formation des magistrats à ce sujet265 mais surtout par un regroupement

des affaires d’adoption internationale au sein d’une unique juridiction compétente

au niveau national.

La mission considère que cette centralisation266 permettrait, d’une part,

de résoudre les difficultés liées à l’incompétence matérielle des juridictions statuant

alors qu’elles n’en ont pas la compétence267, et, d’autre part, de spécialiser

les magistrats dans ce contentieux très spécifique qualifié de niche par certains268.

La faible ampleur du contentieux269 rendrait tout à fait envisageable la centralisation

de celui-ci au sein d’une même juridiction.

Un tel regroupement permettrait aussi de renforcer les liens avec la MAI qui

n’a qu’exceptionnellement connaissance des procédures judiciaires, alors qu’elle

dispose souvent de pièces qui n’y figurent pas et qui pourraient être de nature

à caractériser l’existence d’une fraude ou d’une contrariété à l’OPI français.

Il permettrait également d’éviter que la procédure d’exequatur, moins exigeante,

soit parfois préférée pour éviter le contrôle d’opposabilité270, réputé plus strict,

du parquet de Nantes271

La mission considère qu’un tel regroupement, idéalement au sein du TJ de Nantes

déjà très sensibilisé à la matière, serait donc tout à fait opportun, d’autant que le faible

volume actuel des adoptions internationales le rendrait possible et réaliste272, sous

réserve d’une prise en compte de cette spécialisation dans les futurs dialogues

de gestion pour déterminer les postes à créer.

Elle souligne cependant que si une juridiction unique devait être créée273,

il conviendrait de créer une compétence matérielle qui nécessiterait de modifier

les articles L.211-13 et D 211-10-1 du code de l’organisation judiciaire274

et opportunément, de créer un nouvel article au sein du code de procédure civile

afin d’obliger le juge à relever d’office son incompétence275.

A défaut ou dans l’attente d’un regroupement nécessitant une telle réforme

législative, la mission recommande que les TJ spécialement désignés saisis

d’une demande d’exequatur aient l’obligation préalable de solliciter les avis de la MAI

et du parquet du TJ de Nantes et qu’il leur soit rappelé l’opportunité de relever

d’office leur incompétence matérielle s’ils ne sont pas dans la liste des juridictions

spécialisées.

Elle souligne par ailleurs que dans l’hypothèse où l’organisation actuelle ne serait

pas modifiée, il y aura lieu de prévoir des formations ad hoc pour les magistrats

en charge de ce contentieux, leur regroupement régulier au plan national avec la MAI

avec qui il conviendra parallèlement de mettre en place une banque de données

partagée276, notamment sur les contextes géopolitiques dans lesquels se déroulent

les adoptions.

2.2.2 De nouveaux risques en développement La rigueur avec laquelle sont aujourd’hui traitées les demandes d’adoption à l’étranger, et la mise en œuvre du principe de subsidiarité qui conduit les pays d’origine à accorder la priorité à l’adoption nationale voire à interdire de fait l’adoption internationale, ont drastiquement diminué les possibilités d’adoption d’un enfant à l’étranger, ce dont témoignent les statistiques de l’adoption internationale277. Dans ce contexte les candidats à l’adoption peuvent être tentés de contourner les règles en recherchant de nouveaux moyens de faire venir un enfant de l’étranger. Les voies décrites ci-dessous se situent à la périphérie de l’adoption internationale et donc en dehors du champ strict de la mission. Mais elles sont utilisées comme alternatives à l’adoption et profitent des carences de la législation pour se développer, comme, il y a quelques décennies, les pratiques illicites en matière d’adoption internationale aujourd’hui dénoncées.

Il apparait donc nécessaire à la mission d’appeler l’attention des responsables publics sur ces phénomènes générateurs d’abus potentiels, de pratiques illicites, et qui selon divers interlocuteurs rencontrés se développent au fur et à mesure de l’attrition de l’adoption internationale. Le recours à l’adoption nationale par des ressortissants français expatriés Parmi les pratiques sur lesquelles l’attention de la mission a été appelée, figure le recours à l’adoption nationale par des ressortissants français résidant dans un pays étranger. En effet, la définition que la CLH et le code civil donnent de l’adoption internationale ne fait pas référence à la nationalité des parents. Ils se réfèrent seulement au déplacement de l’enfant dans un pays étranger à celui de sa naissance et de ses parents biologiques. Or, des couples français installés pour quelques années dans un pays étranger, peuvent recourir aux procédures locales d’adoption nationale et se voir ainsi confier un enfant au prétexte qu’il ne sera pas déplacé vers la France au moment de son adoption, puisque ses parents français sont résidents dans le pays de naissance. La MAI a indiqué avoir d’ailleurs pu refuser d’accorder un visa pour un enfant adopté selon la procédure nationale de l’État d’origine, lorsque des parents adoptifs s’étaient délibérément domiciliés dans un État dans le seul but de mener une procédure d'adoption nationale, alors que les éléments fournis dans le dossier de demande de visa établissaient que les adoptants avaient leur résidence habituelle en France. Il pourrait être fait une lecture plus large de l’article 2 de la CLH278, en considérant que l’enfant adopté nationalement par des parents expatriés pour quelques années dans le pays de naissance de l’enfant, aura bien vocation à être déplacé lorsque ses parents adoptifs retourneront dans leur pays. Pourtant, dans ce cas de figure, la France est aujourd’hui écartée de la procédure : il n’y a notamment pas d’APP qui permet à l’État d’accueil de s’assurer que les parents disposent bien de l’agrément nécessaire pour adopter279. La France est donc contrainte de reconnaître la validité de cette adoption nationale, soit par le moyen de la transcription de l’acte de naissance, soit par celui de l’exequatur du jugement d’adoption étranger280.

Certes, l’utilisation de cette procédure pour obtenir une adoption ne signifie

pas que ladite adoption est frauduleuse : que des parents français résidant légalement

dans un État étranger utilisent la procédure de l’adoption nationale de cet État

alors que leur enfant sera déplacé vers la France à un moment ou à un autre, ne signifie

pas que l’enfant n’était pas adoptable ou que les parents ont eu recours à des moyens

illégaux pour l’obtenir, ni que leur capacité à adopter n’avait pas été dûment vérifiée

par un conseil départemental. Mais elle prive la France de la possibilité de s’en assurer

avant que l’adoption ne soit devenue définitive.

En l’absence de statistique, la mission n’est pas en mesure de connaître, même

de façon approximative, le nombre d’adoptions ainsi réalisées à l’étranger

par des ressortissants français, selon la procédure nationale locale, ni, la part de cellesci qui pourraient être considérées comme illégales au regard du droit français.

La MAI, en relation avec les consulats français, pourrait se donner pour tâche

d’en évaluer le volume et d’étudier les moyens d’éviter qu’elles ne soient utilisées

comme une voie de contournement de la procédure d’adoption internationale.

L’INEA aux Pays-Bas L’INEA (Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken326) qui vient de voir le jour en mars 2023 a été conçu comme un centre d’expertise national indépendant dans lequel les connaissances sur les questions d’identité, de recherche des racines et de suivi de l’adoption sont regroupées afin de faciliter l’accès des adoptés à leurs dossiers, la recherche de leurs parents biologiques et l’accès à des aides psychosociales et aide juridiques appropriées327. Un effectif de 15 personnes est prévu, ainsi qu’un financement public de 36 millions d’euros sur dix ans. Ce centre d’expertise constitue une des deux branches d’un organisme plus large consacré à la recherche des origines, dont l’autre branche concerne les adoptions nationales. À noter qu’il n’effectue pas directement de recherches mais il met à la disposition des personnes adoptées les informations, conseils et soutiens nécessaires dans leur recherche et peut les orienter vers des services spécialisés. Sa constitution a été longuement négociée avec toutes les parties et notamment les organisations de personnes adoptées

Ainsi, il apparait qu’à l’exception du CNAOP, chacun des organismes examinés

possède une compétence partielle, limitée par la définition de ses missions et/ou son

champ de compétence géographique.

Seul à pouvoir assurer une mission générale en matière d’accès aux origines

personnelles, le CNAOP est aussi le seul à disposer de prérogatives légalement établies

lui permettant d’accéder aux informations détenues par les autres acteurs

de l’adoption internationale.

La mission considère que le socle légal établissant le CNAOP permet d’envisager

son rôle dans une perspective élargie englobant l’accès aux origines des personnes

adoptées nées à l’étranger, comme d’ailleurs de l’ensemble des adoptés nés

en France329. Pour préserver les modalités d’intervention particulières relatives

à l’accouchement dans le secret, celui-ci pourrait constituer un département

individualisé dont le champ d’action correspondrait à celui actuellement couvert

par le CNAOP.

L